マルセイユ・タロットが伝える「生成秩序の原理」

アルカナ「女帝」&「皇帝」──人が最初に出会う女性と男性

私たちは誰しも、最初に出会う女性と男性、すなわち母と父を通して世界を知る――誰もが、その二者の遺伝子によってこの世に運ばれ、生まれ出ています。

私という存在の原型を形づくる「象徴」としての両親、タロットはその重要性をも伝えているのです。

伝統的な大アルカナにおいて、「女帝」は受容、感性と育み、豊穣の象徴であり、「皇帝」は闘志と支配、生産性の象徴です。

単なる象徴を超えて、私たちが生涯において渡り歩き続ける、この大いなる宇宙に根差す根源的な二極の力を、改めて考えてまいりましょう。

今回の「女帝」と次回の「皇帝」、連続二話で、お伝えしてまいります。どうか、おつき合いの程!

女性、男性という二極の力

たとえて言えば、アルカナ「女帝」は、この世の全女性。「皇帝」は全男性の象徴です。

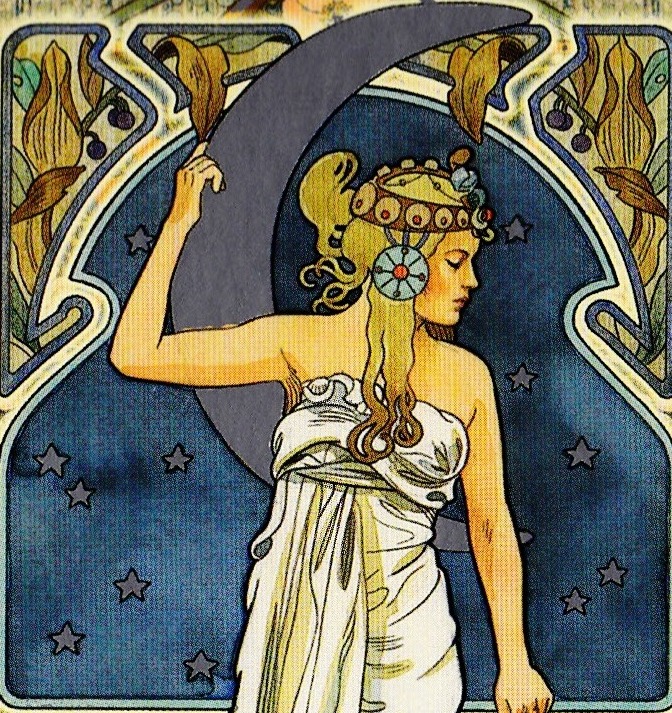

象徴学、シンボリズムにおいては、女性は、大地、海、流れる水、愛、美、白百合、果実ets。。

他方、男性は、シンボルの王者、太陽に象徴されることが常。そこで反転して輝く夜の太陽=月は女性の象徴とされてきました。

対して、日本の神話に見られる天照大御神(アマテラスオオミカミ)のように女性が太陽で表わされる場合は、月が男性となるように、ここはともすれば議論になりがちですが、いずれにしても、陰か陽かのいずれかが持ち出されるところ。

万物は対立する二つの原理からなるという宇宙観「二元論」、あるいは宗教的な思想にも見られる、「天と地」「光と闇」「生と死」といった相対する二つの力として「男と女」をとらえることになります。マルセイユ・タロットは古いヨーロッパと地中海沿岸の文化圏に根差すものであり、神話、西洋占星術、錬金術と言った思想の世界においては男女の象徴は多く下記のように体系づけられます。

女性の力

受ける力、受動性、大地、海、水流、古代エジプトのイシス神、ギリシアのアルテミス

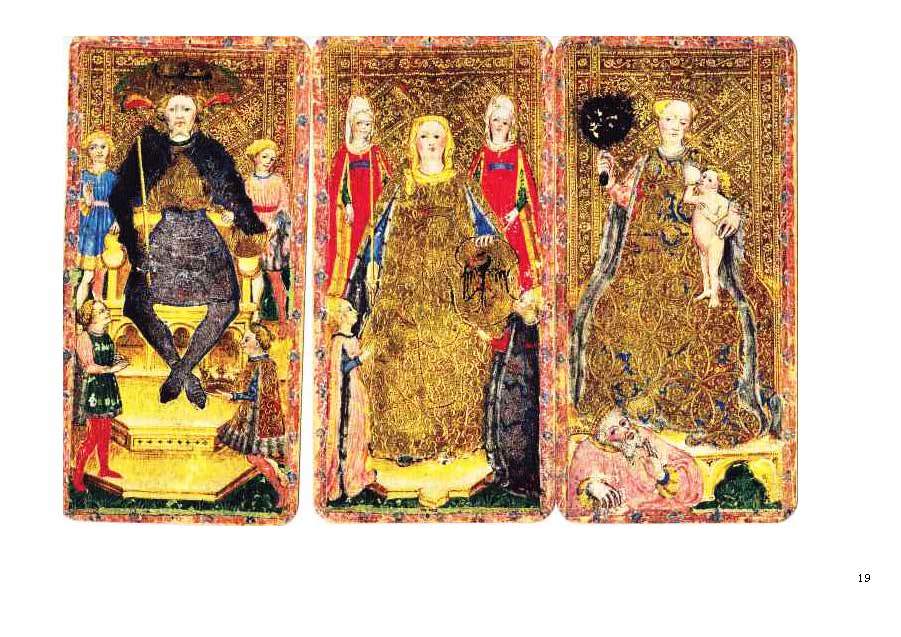

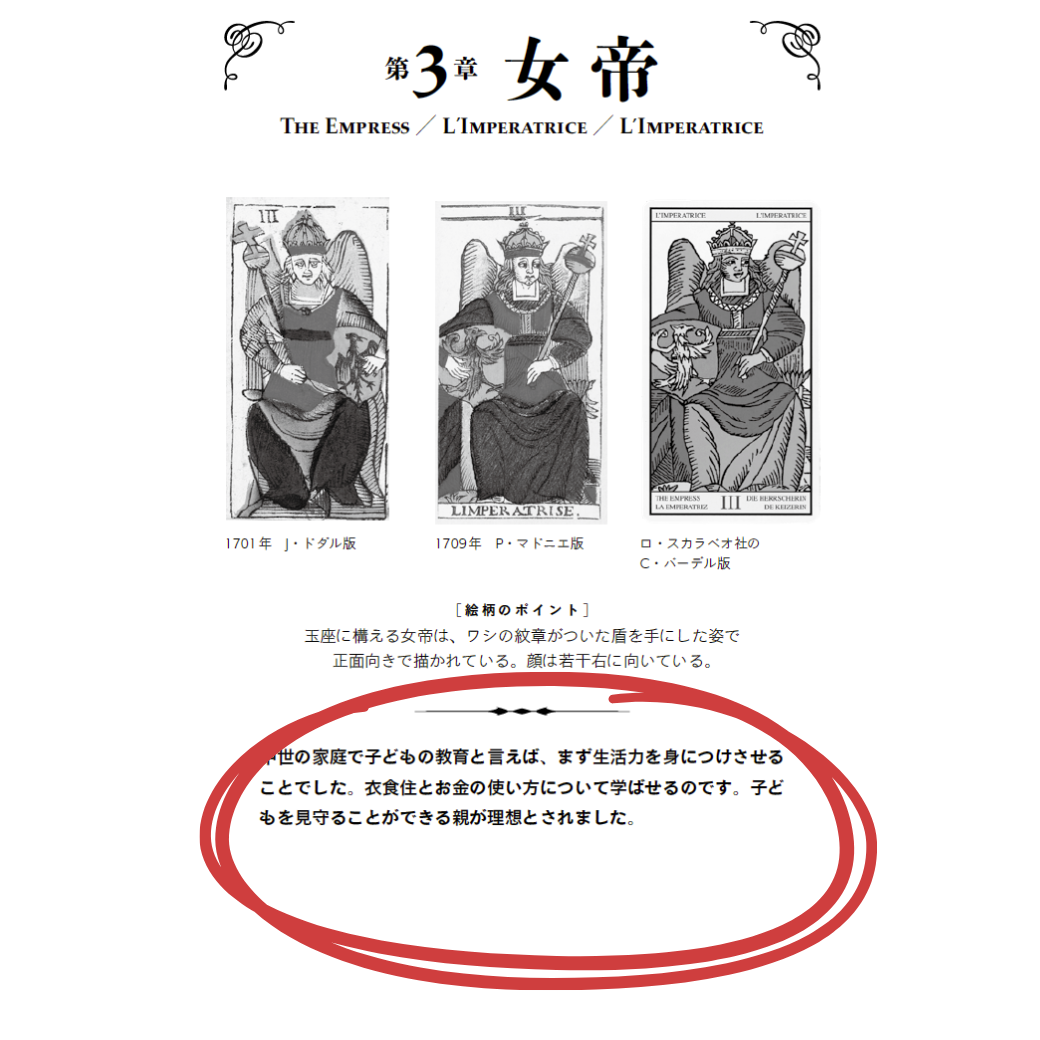

アルカナ女帝(L’Impératrice)

- 核となる象徴: 受容・豊穣・養育・感性

- 図像要素: 王笏、盾、数値の3

女帝は内的な豊かさと育む力を表す。カード番号3は生成と結実の段階を示す。

男性の力

攻める力、能動性、戦う力、勇気、天空神、古代エジプトのオシリス、ギリシアの太陽神アポロン

アルカナ皇帝(L’Empereur)

- 核となる象徴: 統治・主導・建設力

- 図像要素: 王笏、顧みる人、数字の4

皇帝は外界へ秩序を与える父性原理を象徴する。カード番号4は安定と制度化を示唆する。

生成秩序——陰陽道の原理に見る「女帝」と「皇帝」

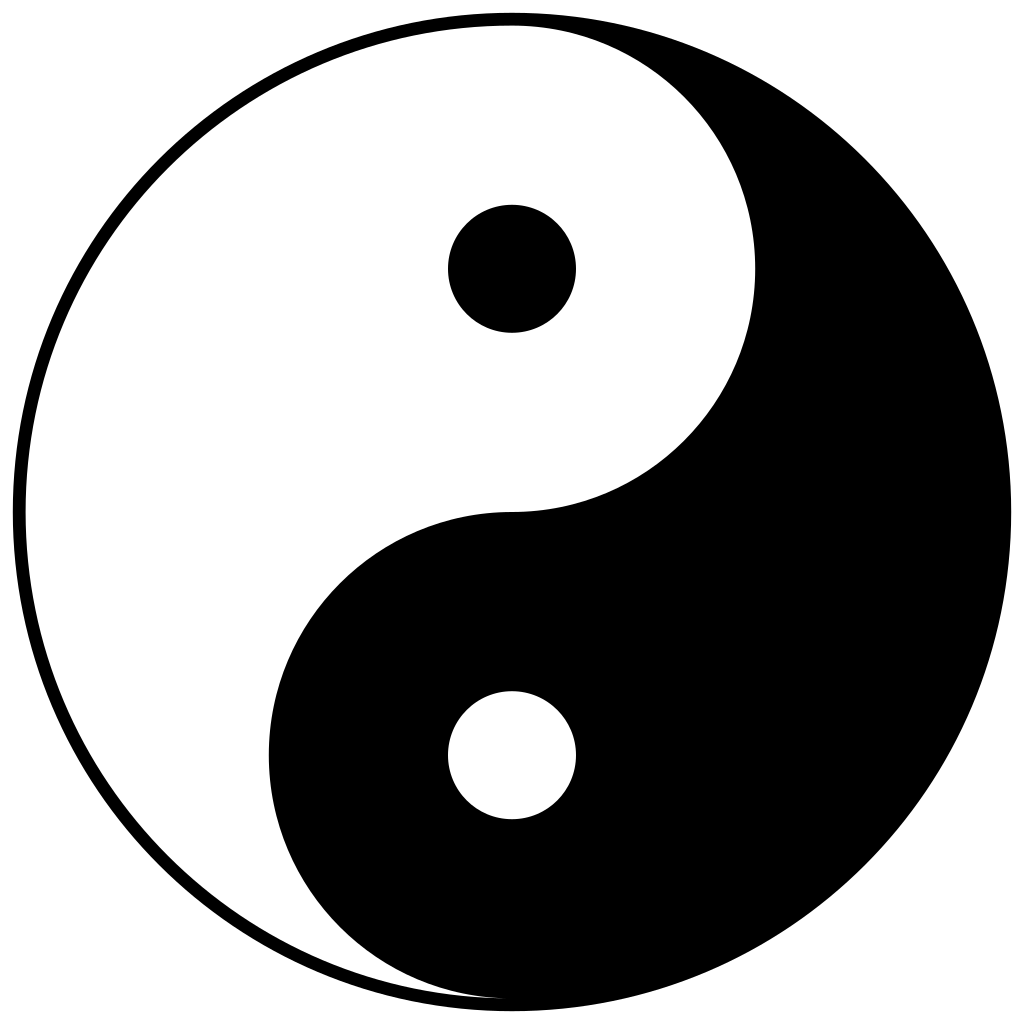

下記)太極(タイキョク)図

「陽陰(ヨウ・イン)」ではなく、「陰陽(イン・ヨウ)」と、陰の文字が先に来ること――この意味を長く考察してきましたが、やはりこの世界が生成されるにあたって、先ず陰ありきという原理原則に行きつきます。タロットの序列においては「女帝」が「皇帝」よりも先に来ている流れに同様の意味合いがあるのでしょう。

「生命は女性から生まれる」という生物学的な事実によって、女性の力が先頭を切るといういわば「生成秩序」の宣言がここにはあるのです。

優劣の問題ではありませんが、身体を通して「胎児を育て、一個の個人を外界へ送り出す」というこの大作業をになう女性のエネルギーを尊ぶ思想、育みの労働や身体的負担に対する敬意・配慮などもこの序列に寄り添っているのでしょう。

女帝が先にあり、皇帝がそれに続く配列を遵守することで、様々な側面での「秩序」が持続されるという教訓をもっと生かしていきたいものです。

ともあれ、前出の太極図にも示されているように、陰陽それぞれのエネルギーは流転しながら、陰は陽に、陽は陰に転じており、分断不可能なものとして表現されています。常に生成は繰り返され続けており、出産とは絶対的に男女双方のものです。

もちろん男女の役割について多様性は必ず尊重されるべきことですし、産めよ増やせよの推奨をしているのではありません。

個人がよりもっと自らが育まれたそのプロセスとエネルギーに立ち返ることで、

その人が息吹を取り戻せることがある、生れ出た意味や生きる目的について何らかの気づきを得ることができるという一定の効能をご理解いただければ幸いです。

陰と陽、二極の力にほどよいバランスで導かれてこその個人なのでしょう。私たちの思考の癖や感情の反応に、親との関係、生い立ち、家庭の在り方は深く影響するものです。

この影響力が画一的で、誰にもまったく同じ均等な二極の力が備わっていた場合、まさに同一規格のロボット集団が誕生してしまうでしょう。

先回も「ガチャ」を乗り越えてというテーマで書かせていただきましたが、ここでも似たような感覚を覚えますし、やはり要はここを伝えたいのですね。

どこにどう生れ出たかという大きな一点に、個人の源泉、もしくは個人の原点なる集約があり、ここが乗り越えどころだと。

生れ出たその環境によって、人は皆それぞれに異なる内容のアンバランスな個性を備えていくことになる。

それが個人の魅力であり、強みでもあるということは、筆者が特に西洋占星術の講座でお伝えしている通りです。

「女帝」と「皇帝」は、単なる両親の象徴ではなく、私の内なる世界に根を張る「感性」と「構造」の原型でもあります。

彼らを理解することは、私自身を構造的に理解することでもあり、また、他者との関係性をつむぐための鍵でもあります。

象徴としての両親の影響力

「女帝(L’Impératrice)」と「皇帝(L’Empereur)」が単なる王権の象徴ではなく、

私たちがこの世界に生まれ落ちたとき、最初に出会う「女性性」と「男性性」だとして、

その時、あなたは何を感じ、どうしたのでしょう?――心理学的にも論点になりやすいところですが、この立ち返りは非常に有意義なことです。その思考、反応、反射の形が、他の男性・女性たちとの関わりに如実に反映されているからです。

最初の出会いについて、できる限り思い出すこと、何をどう感じたか、その感じが後にどのように変化していったかをジャーナルに記していくとよいでしょう。あなたの内面的な疑問や課題に、大きなヒントが見つかります。

思い出す作業が不可能なケースもあるでしょう。早い時期に親御さんを亡くされていたり、異なる環境で育った方などがネックになっているケースもあれば、かえって並みならぬ精神力を兼ね備えた社会の父・母として活躍されていらっしゃる方もお見受けします。

そういったことも含めて、「父母について語る会」などで何なりと気持ちをシェアすることが自己理解へのカギだとされています。

「女帝」と「皇帝」は、タロットの中で隣り合うカードであり、数としても「III」と「IV」という連続性を持ちます。これは、受容と構造、感性と理性、内と外という二元性が、私たちの人格形成において不可分であることを示唆しています。

-

「女帝」は、内的世界を豊かに耕す力

-

「皇帝」は、外的世界に秩序をもたらす力

この両者を内面化することは、自己の統合に向かう第一歩です。どちらか一方に偏ると、感情に溺れるか、構造に縛られるかのどちらかに傾きます。

「女帝」──人生の豊穣を子に託し、見守る人

国書刊行会「マルセイユ・タロット教室」P.36のキーワードを見てみましょう。

- 母親

- 母性

- 経済力

- 循環させる力

- 生きることを満喫する

- 見守り

豊かさの象徴でもある彼女は「生きることの楽しさを教える女性」としての象徴です。

伝統的な家庭において、母親の役割はハウス・マネジメント、家計の管理でした。

母親は子どもに金銭の扱い方を教えます。しばしば現金が「リキッド(液体)」と呼ばれ、日本でも「湯水のように使う」という言い回しがあるように、金銭とは流動性が最大の特徴です。その波を読み、うまく使いこなせば人間が社会で存分に力を発揮するための潤滑油となり、使えなければ身を滅ぼすことでしょう。幸福な家庭の条件として、経済力、それを循環させる力があることは多くの人が認めるところでしょう。

「ノブレ版」では、女帝の翼が肌色で、この色は女帝の人間性、他者の精神レベルを引き上げる力を表すものとされています。

「ドダル版」では翼の色は水色、「コンバー版」以降は青系です。

「カモワン版」ではドレスの色に目の覚めるような青が使われているのも印象的です。水色、青は聖母マリアの聖性を示す色でもあり、この女帝の聖性を明確にするもの。

ヨーロッパでは育てることは見守りであると承知されており、母親とは子どもを一個人として尊重し、個性や才能を引き出す存在なのです。 この札が逆位置になれば聖性を欠いた母親と化し、過保護・過干渉か放任しすぎるかで子どもの自立をはばむような存在となるでしょう。

依存心が強く、金銭感覚の甘い人間を育ててしまうかもしれません。愛を求めはするも愛し方を知らない人について、その人を育てた母親も愛することを知らなかったということが指摘される昨今です。

しかしすべてを親のせいにするのもまた一種の依存心でしょう。

ぜひ、マルセイユ・タロットで、タロット習熟&魂のブラッシュアップを!

🕊️【あなただけの核心は?】タロットが示す「隠された運命の分岐点」をEメールで鑑定(5,000円/1件🛟返金保証: 当たらなかったら全額返金)。初回限定1000yen0FF!→ [Eメール占いはこちらから]